Mit aller Macht versuchen die Banken, ihr Geschäft ins Zeitalter der Digitalisierung zu retten. Darüber geht oft der Mensch vergessen. Ein Fehler, wie eine neue Studie besagt.

Digitalisierung, Regulierung, Optimierung: Das sind die Schlagworte, mit denen die Banken im Wettlauf um die Kunden der Zukunft punkten wollen. Dabei verkommt die eigene Mitarbeiterschaft oft zur blossen Manövriermasse – oder gar zur «Quantité négligeable», wie jüngste Gedankenspiele in der Branche zeigen.

Ein Fehler, finden die Experten des Beratungs-Unternehmens Ernst & Young (EY). «Wenn das Banking wieder zu einer erfolgversprechenden Industrie aufgebaut werden soll, dann ist die Neuausrichtung seiner Belegschaft genau so wichtig wie jene von Produkten und Prozessen», folgern sie in der Studie «Transforming Talent – The Banker of the Future».

Steuerlos in die Zukunft

Diesen Fakt zu ignorieren, so die Experten weiter, sei gefährlich. Denn disruptive Technologien dürften das traditionelle Banking in den nächsten Jahren auf den Kopf stellen. Nicht zu wissen, wer in diesem Moment bei der Bank das Ruder in den Händen halte, könne sich für die Branche als fatal erweisen.

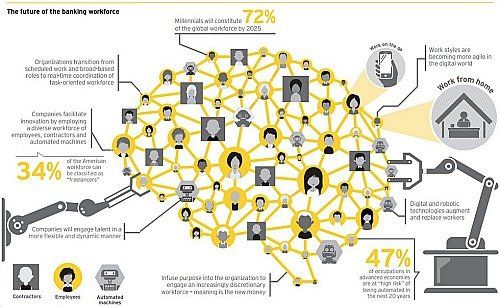

Hingegen würden einige wenige Überlegungen helfen, sich der «Wolke» von Faktoren anzunähern (siehe Grafik unten), welche den Banking-Arbeitsplatz künftig entscheidend beeinflussen.

1. Verstehen, wie die neue Generation Banker tickt

Im Jahr 2025 werden die Millennials – also die zwischen 1981 und 2000 Geborenen – voraussichtlich mehr als zwei Drittel der Berufstätigen stellen. Grund genug, sich mit den Eigenheiten der «Generation Y» auseinanderzusetzen. Wer glaubt, diese bestehe bloss aus dem «Lifestyle» verpflichteten Eskapisten, irrt sich gründlich.

EY weiss vielmehr, dass Millennials eiskalte Rechner sind, die rasch den Job wechseln, wenn sie sich zu wenig geschätzt und unterbezahlt fühlen. Um ihren natürlichen Umgang mit Technologie in der Bank zu halten, müssen sie demnach wie kleine Entrepreneure behandelt werden – mit Mitspracherecht und Verantwortung.

Dies steht im krassen Gegensatz zur strengen Hackordnung und der oftmals extremen Belastung von Jungbankern, beides Faktoren, die weiterhin das Banking dominieren.

2. Wissen, welche Arbeitsplätze es noch braucht

Dass die technologische Entwicklung viele Jobs überflüssig macht, gilt mittlerweile als Binsenwahrheit. Von der Verdrängung betroffen ist nicht nur das Backoffice, sondern mittlerweile auch die Kundenfront, wo Vermögensverwaltungs-Roboter in den Markt vordringen – oder daran getüftelt wird, wie ein Börsengang automatisiert werden kann.

Hingegen, so folgert EY, könnten Analysten, Kundenberater für Superreiche und Call-Center-Angstellte nichts so schnell ersetzt werden.

Gleichzeitig müssten neue Berufe aufgebaut werden. Insbesondere brauche es sowohl IT-Spezialisten mit neuesten Kenntnissen als auch Kernbanken-System-Kenner, die ein halbes Jahrhundert alte Programmiersprachen immer noch beherrschten.

Ebenso müssten Banken die Voraussetzungen schaffen, dass sich ihre Mitarbeitenden von überallher einklinken können. Der klassische Büro-Job, so die Studie, gehöre der Vergangenheit an.

3. Erkennen, dass die Masters of the Universe ausgedient haben

Das Bild, dass die Studie von der heutigen Banking-Arbeitswelt malt, ist ein finsteres. Diese habe sich komplett von den demographischen Trends abgekoppelt und sei zum Karriere-Silo verkommen, in dem Männer um die obersten Plätze ringen würden. Die Folge seien Banken, die wenig innovativ, regelgläubig und weit weg von den Befürfnissen ihre Kunden operierten.

Die erste Lösung dieses Problems: Es braucht mehr Frauen. Zweitens: Es braucht durchlässige Strukturen, damit diese auch nach oben kommen. Und es braucht Kader, die vielversprechende Talente jeden Geschlechts nachziehen – und nicht Kraft ihres Bonus respektiert werden, sondern wegen ihrer Betreuungsleistung.

4. Zugeben, dass die «Hire and Fire»-Mentalität gefährlich ist

Doch das Problem mit den Talenten ist, dass sie sich nicht mehr Richtung Banking bewegen – gerade Technologie-Unternehmen erscheinen derzeit als die viel begehrenswerteren Arbeitgeber.

Banken seien bei der Rekrutierung künftig im Nachteil, folgert EY. Das könne nur wettgemacht werden, wenn die Branche neue Argumenten für eine Karriere im Banking finde. Angefangen damit, die Mitarbeitenden nicht mehr als Manövriermasse zu missbrauchen, die bei Bedarf Knall auf Fall vor die Tür gestellt werden kann.

Stattdessen seien die Beschäftigten in einen Prozess einzubinden, der sie auf Dauer ans Unternehmen binde. Aktien-Programme und Boni sollten dabei eine geringere Rolle spielen, sind sich die EY-Experten sicher. Wichtiger seien die rasche Übertragung von Verantwortung, stete Feedback-Kultur und die umgehende Honorierung von Leistung.

Selbst Kündigungen aussprechen dürften die Banken nicht mehr auf die alte Weise, mahnt die Studie: Den Karton in die Hand drücken und vom Sicherheits-Personal hinauskomplementiert zu werden – das sei passé. Stattdessen sollten Ex-Mitarbeiter als Alumni begriffen werden, die an einem neuen Ort zu Botschaftern der Bank werden.

-

Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.64%

-

Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.54%

-

Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28.18%

-

Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.12%

-

Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.52%