Die Zürcher Kantonalbank führt digitale Assistenten ein. Was bringt das? Private-Banking-Chef Christoph Weber erklärt, weshalb sich Kundenberater aus der alten Welt verabschieden müssen.

Viele Kundenberater verstehen sich noch heute als reine Verkäufer von Finanzprodukten – nicht selten von der eigenen Bank.

«Obwohl dies nach wie vor häufig praktiziert wird, ist diese Art von Beratung passé», sagt Christoph Weber, Private-Banking-Chef und stellvertretender CEO der Zürcher Kantonalbank (ZKB), im Gespräch mit finews.ch.

Finanzplaner statt reiner Anlageberater

Kundenberater sollten sich heute ehr als persönliche Finanzplaner verstehen, die den Kunden in sämtlichen finanziellen Fragen zur Seite stehen, so der 58-Jährige. Zur individuellen Beratung eines jeden Kunden gehören denn auch die Liquiditätsbewirtschaftung, die Vorsorge, die Finanzierung von Wohneigentum wie auch Fragen rund um die Nachfolge und das Erbe dazu.

«Dieser Paradigmenwechsel von der alten in die neue Beraterwelt stellt eine der grössten Herausforderungen für die Banken dar», sagt Weber.

Handling mit Tablet erfordert Übung

Um seine Mannschaft fit zu machen, hat die ZKB gemäss Weber viel Zeit und Geld investiert – gerade vor dem Hintergrund des neuen Berater-Tablets, das nach Pilotversuchen seit diesem Frühling im Private Banking benutzt wird und seither ein ständiger Begleiter bei Kundenbesuchen ist.

Im Vergleich zu anderen Banken dauerte es beim viertgrössten Finanzinstitut der Schweiz etwas länger, bis es das Tablet in der Beratung einsetzen konnte.

Dafür sei die die nun vorliegende Lösung vollständig in die IT-Systeme und Beratungsprozesse integriert, erklärt Weber. Gleichzeitig betont er, dass der Umgang mit dem eigens entwickelten Tablet geübt werden müsse.

«Es soll ein Hilfsmittel für das Kundengespräch sein, aber nicht dazu führen, dass Kunde und Berater die Blicke nur noch aufs Tablet gerichtet haben und nicht mehr miteinander sprechen», betont Weber.

Kunden horten haufenweise Bargeld

Der Vorteil digitaler Assistenten liegt darin, dass sie die Vermögenssituation des Kunden klar und übersichtlich darstellen können. So wird manchen Kunden auch erst bewusst, dass ihre Cash-Quote erstaunlich hoch ist – selbst wenn sie künftige Investitionen und Ausgaben in Abzug bringen.

Tatsächlich sind die hohen Bargeldbestände ein Problem für die Banken. Kreditinstitute, wie auch die ZKB, können diese zwar für die Refinanzierung ihres Hypothekargeschäfts verwenden. Aber die Rechnung der SNB, unter Verrechnung von Negativzinsen, fällt dennoch gesalzen aus: So zahlte beispielsweise die ZKB im vergangenen Jahr 83 Millionen Franken und 2015 gut 75 Millionen Franken.

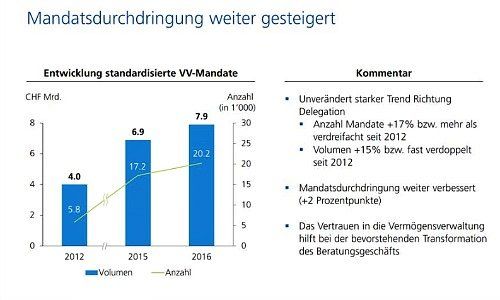

Ziel muss es somit sein, die Kunden zum Investieren zu bewegen. Seit Jahresbeginn verzeichnete die ZKB tatsächlich eine deutliche Zunahme der Vermögensverwaltungsmandate, wie Weber weiter erklärt. Bereits im vergangenen Jahr resultierte eine Steigerung von 17 Prozent, wie aus der Präsentation zum Geschäftsjahr 2016 hervorgeht (siehe Grafik).

ZKB-Berater drücken die «Schulbank»

Es wird indessen noch eine Weile dauern, bis das Thema «Anlegen» vollständig auf das ZKB-Tablet kommt. Die dafür notwendige Schulung für die ZKB-Berater soll in diesem Herbst abgeschlossen werden. Im vierten Quartal 2017 werde das Modul dann offiziell aufgeschaltet, so Weber.

Im Kern geht wird es darum gehen, sowohl die ZKB-Berater als auch ihre Kunden in eine «Portfoliowelt» zu überführen. Will heissen: Weg von der Empfehlung einzelner Titel, hin zu diversifizierten Portfolios, die mit dem Rendite-Risiko-Profil des Kunden übereinstimmen. «Dabei werden wir die Portfolios nicht bloss mit eigenen Produkten abfüllen», verspricht Weber.

Der 58-jährige Christoph Weber stiess im August 2008 zur Zürcher Kantonalbank (ZKB), als Leiter Private Banking und Mitglied der Generaldirektion. Er ist überdies stellvertretender CEO von Martin Scholl und Aufsichtsratsvorsitzender der ZKB Österreich.

Vor seiner Zeit bei der ZKB verantwortete er das Private Banking Nord bei der damaligen Banca del Gottardo. Von 2000 bis 2006 war er Geschäftsleitungsmitglied der AAM Privatbank, wo er den Vertrieb für institutionelle und private Kunden leitete und Konzernleitungsmitglied der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) war. Weber absolvierte – wie Martin Scholl – eine Banklehre bei der ZKB.

-

Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.38%

-

Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.18%

-

Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.96%

-

Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.28%

-

Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.2%