Credit Suisse: Drehbuch eines Devisenskandals

Die Meldung kam letzte Woche wie aus dem Blauen heraus. Die Credit Suisse (CS) liess die Öffentlichkeit wissen, dass sie sich im Streit um mutmassliche Manipulationen im Devisenhandel auf eine Vergleichszahlung von 135 Millionen Dollar mit der New Yorker Finanzaufsicht DFS geeinigt habe.

Allerdings: Im Rahmen des Vergleichs anerkannte die Grossbank die Vorwürfe der amerikanischen Behörde offiziell nicht an.

Wie auch finews.ch berichtete, hatte die DFS den Schweizern mangelnde Kontrollmechanismen und korruptes Verhalten von gewissen Verantwortlichen innerhalb des Devisenhandels vorgehalten. Als Folge davon seien in ungebührender Weise Informationen ausgetauscht, die Devisenkurse manipuliert und das Vertrauen der Kunden missbraucht worden, so die Wachhunde aus New York.

Mysteriöse Fehlermeldung

Das amerikanische Magazin «Quartz» zeigte nun Anhand des DFS-Berichts auf, wie es soweit kommen konnte. Der Finanzskandal ist demnach die Summe von Trippelschrittchen bis hin zur rotem Linie – und darüber hinweg.

Im Fokus der DFS standen dabei unter anderem Fehlermeldungen, welche Kunden der Bank – allesamt Profiinverstoren – im Währungshandel zugestellt bekamen. «An Error Occurred, Please Contact Credit Suisse», hiess es da allenthalben.

Doch dahinter stand keine Panne, sind sich die Ermittler sicher. Sondern Absicht. Mit der Fehlermeldung habe die Schweizer Grossbank jeweils kaschiert, dass sie eine Devisentransaktion nicht ausführte, weil diese für das Institut selber unprofitabel gewesen wäre. Auf Anfrage von finews.ch hin wollte die CS den Fall nicht weiter kommentieren.

Letzter Blick wird zur Routine

Zur Verwendung kam dabei die «last-look»-Funktion. Wie der Name andeutet, können Investmentbanker damit vor der definitiven Platzierung den jeweiligen Trade nochmals prüfen. Dies ist eigentlich im Interesse der Kunden und hilft, lauernde Hochfrequenz-Händler von der Transaktion fernzuhalten.

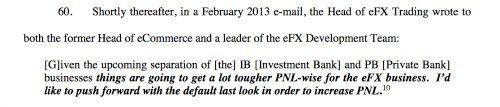

2013 hielt die Bank ihre Devisenhändler an, konsequent vom «last look» Gebrauch zu machen. «Die bevorstehende Trennung der Investmentbank und des Private Banking wird die Gewinne im Devisengeschäft belasten», schrieb ein Manager in einer internen Mail (siehe Ausschnitt unten). «Ich möchte mit Blick auf bessere Gewinne zum ‹last look› anhalten.»

Kunden werden aufmerksam

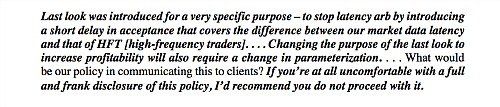

Bei den Händlern an der Front stiess dies anfänglich auf lauten Widerstand, so der Ermittlungsbericht. Sie wehrten sich gegen das neue Vorgehen und rieten davon ab, weiter in diese Richtung zu gehen (siehe Ausschnitt unten).

Trotzdem wurden sie über die rote Linie geschickt. Für die CS unprofitable Trades wurden angehalten und das Vorgehen mit einer Fehlermeldung vertuscht. 2014 wunderte sich sogar ein interner Bericht bei der CS darüber, dass Anfragen von Kunden zu jener Fehlermeldung nun fast schon täglich eingingen.

Doch da hatten die Profiinvestoren bereits spitzgekriegt, dass hinter den Kulissen ihrer Bank etwas nicht stimmen konnte. Als gar die Medien den Braten rochen, kehrte die Bank dem Bericht zufolge klammheimlich zur früheren Praxis mit der «last look»-Funktion zurück.

Noch ein Aufpasser im Haus

Nur: Aufhalten konnte die Grossbank den Skandal damals schon nicht mehr. In der Folge zahlte die CS nicht nur in einen millionenschweren Vergleich, sondern musste einen Berater einstellen, der die geänderten Praktiken für mindestens ein Jahr überwacht.

Dies, nachdem das Institut schon seit fast drei Jahren den amerikanischen Anwalt Neil Barofsky im Haus hat. Dieser hat den Auftrag von den USA, die Läuterung der CS in Sachen Steuerpraktiken zu überwachen. Ein Aufgabe, die sich der «Monitor» von der Grossbank bisher mit knapp 600 Millionen Franken hat vergelten lassen.