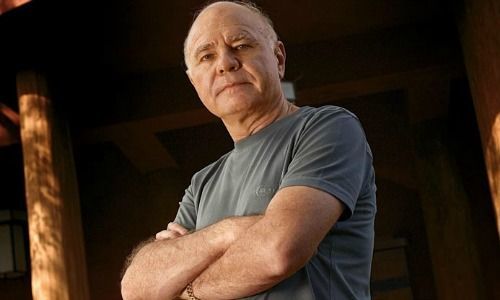

Börsenguru Marc Faber hat mit seinen Beleidigungen gegen Schwarze den Bogen überspannt. Doch die Empörung von Medien und Finanzbranche, die jahrelang mit dem Provokateur kokettierten, ist peinlich.

Es war eine Provokation zu viel. In der jüngsten Ausgabe seines viel beachteten «Gloom Boom Doom»-Reports echauffierte sich Marc Faber über die «linke» Empörung nach den Ausschreitungen im amerikanischen Charlottesville. Es würden dort die Denkmäler von «ehrbaren» Menschen geschleift, schrieb Faber, die nur verteidigt hätten, was die Menschheit seit Jahrtausenden tue – nämlich Teile der Bevölkerung versklaven.

Und überhaupt: Er danke Gott dafür, so der Börsenguru mit Schweizer Wurzeln, dass die USA von Weissen und nicht von Schwarzen besiedelt wurden. «Sonst sähen die USA aus wie Simbabwe.»

Aus Verwaltungsräten entfernt

Der Crashprophet als Apologet amerikanischer Rechtsextremen: Fabers wirre und sehr beleidigenden Äusserungen haben einen «Shitstorm» losgetreten, der sich nun über dem Finanzprofi entlädt.

Die regelmässigen Aufritte im US-Finanzsender «CNBC» ist Faber los. Wie die Agentur «Bloomberg» berichtete, warfen ihn der Vermögensverwalter Sprott sowie die Minenkonzerne Ivanhoe Mines und Novagold Resources kurzerhand aus ihren Verwaltungsräten.

Auch die Liechtensteiner Finanzboutique Löwenfonds dürfte sich dieser Tage überlegen, ob sie noch mit Faber werben will.

Kein Rassist?

Faber reagierte darauf wie einer, der nicht weiss, wie ihm geschieht. «Ich habe diese weltweite Empörung nicht erwartet», sagte er gegenüber dem Schweizer Boulevardblatt «Blick». Doch jetzt, wo er genauer darüber nachdenke, überrasche es ihn überhaupt nicht. «Die Amerikaner wollen immer der ganzen Welt erklären, was rassistisch ist und was nicht. Dabei haben sie eine schlimme Vergangenheit mit der Sklaverei – wir Schweizer dagegen nicht.» Wer ihn als Rassisten verurteile, mache es sich zu einfach, findet Faber.

Der Doktor der Wirtschaft mit illustrer Bankingkarriere reagiert wie ein trötzelndes Kind. Denn er hat doch nur getan, wofür er sonst immer gelobt wird: Er hat provoziert.

Bis zu 20'000 Franken Gage

Faber wurde zum Phänomen, weil er die Mächtigen der Finanzwelt in Frage stellte. Die Notenbanken, die mit ihrem Papiergeld Chaos anrichten. Die Banken, welche die Anleger mit ihren ewig-rosaroten Prophezeiungen ins Bockshorn jagen. Denn eigentlich gibt es doch nur ein wahres Investment: Gold.

Die Rebellen-Pose kam gut an. Wie die Schweizer «Handelszeitung» berichtete, konnte Faber für seine Auftritte und Firmenevents Gagen zwischen 8'000 und 20’000 Franken verlangen. Renommierte Institute wie die Credit Suisse liessen sich in den Nullerjahren in der Fondsführung von ihm beraten.

Dabei hätte man dem Crashprophet in seiner Dschungelvilla im thailändischen Chiang Mai eigentlich schon früher die Liebe entziehen müssen.

Trefferquote wie bei einem Münzwurf

Der streitbare Zürcher hatte zwar den US-Börsencrash von 1987, die Asienkrise in den 1990-er Jahren und das Platzen der Dotcom-Blase korrekt vorhergesagt. Wie ein deutscher Robo-Advisor-Anbieter kürzlich nachrechnete, lag Faber aber bei 150 seiner Börsen-Empfehlungen nur in 47 Prozent der Fälle richtig. Eine Trefferquote wie bei einem Münzwurf also.

Trotzdem war «Dr. Doom» bei «Bloomberg» und «CNBC» als unkonventioneller Beobachter der Börsen und Quotengarant willkommen. Auch finews.ch nahm die Thesen des Provokateurs mit dem Pferdeschwänzchen auf.

Anders als gewissen Bankern verzieh man Faber auch die Exkursionen ins Rotlichtmilieu, aus denen er nie einen Hehl machte. Kennerisch äusserte er sich im Blatt «Sonntag» (Artikel im Print), gekaufter Sex sei in Zürich teuer, aber billiger als in Paris, Rom oder auch Griechenland. In einem «guten Nachtlokal» lasse man schnell einmal 1'500 Franken liegen.

Auf Tour im «Kreis Cheib»

Noch mehr: Die Medien kokettierten mit dem bekennenden Puffbesucher. Journalisten machten Faber die Aufwartung im einschlägig bekannten Hotel Regina und zogen mit ihm durch den «Kreis Cheib», das Zürcher Rotlichtviertel. Fraglich, ob dies in Zeiten der #metoo-Debatte noch schicklich wäre.

Kurz, Faber lag und benahm sich schon früher daneben. Mit seinen jüngsten Äusserungen hat er den Bogen weit überspannt – und trägt nun die Konsequenzen. Dennoch klingt die Empörung seiner einstigen Fans reichlich hohl.

-

Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.68%

-

Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.57%

-

Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28.18%

-

Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.06%

-

Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.51%