Josef Ackermann betreibt Imagepflege im Hochglanz-Magazin

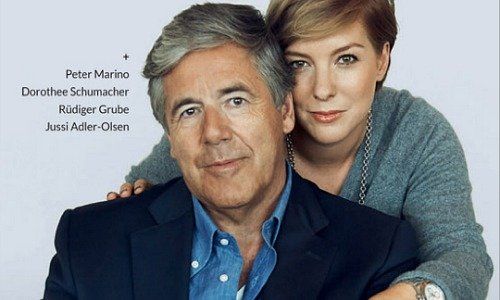

Das Handelsblatt Magazin preist sich an, «Wirtschaft in Hochglanz und mit Tiefgang» zu bieten. Die Titelstory der ersten Ausgabe ist ein Interview mit dem Schweizer Banker Josef Ackermann zusammen mit seiner Tochter Catherine.

Die beiden werden in schöner Vater-Tochter-Harmonie auf dem Titelblatt präsentiert. Man kommt nicht umhin zu denken: Hier betreibe ein Top-Manager Imagepflege, der noch immer meint, die Öffentlichkeit verkenne seinen Leistungsausweis.

Und es ist Imagepflege eines Bankenmanagers, der gerade von einem deutschen Gericht der Falschaussage angeklagt worden ist, und der die Deutsche Bank in einem Zustand hinterliess, so dass ein radikaler Kulturwandel vonnöten war.

Ein Teufel für den Taxifahrer

Aber Ackermann redet im Interview davon, dass man nach so einem Job zur Ruhe komme. «Man hat Zeit», sagt er und sinniert über das «neudeutsche Wort Entschleunigung». Sein Erziehungstipp ist – was für eine Erkenntnis –, geerdet zu bleiben.

Seine Tochter, die als Filmproduzentin und Schauspielerin tätig ist, darf erzählen, wie ein Taxifahrer ihren Vater als «Teufel» bezeichnet hatte. Dabei sei ihr «Vater wirklich genau das Gegenteil dessen, wofür er gehalten wurde».

Zwiespältiger Leistungsausweis

Tatsächlich darf man durchaus geteilter Meinung sein über Ackermanns Leistungsausweis bei der Deutschen Bank. Immerhin hat er das Institut zur führenden europäischen Investmentbank gemacht und er lotste die Bank durch die Finanzkrise, ohne Staatshilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Allerdings zählte er auch zu jenen Bankmanagern, die bei den Löhnen und Boni munter zulangten.

Seine Karriere nach der Deutschen Bank muss man hingegen als gescheitert betrachten. Er trat als Verwaltungsratspräsident der Zurich Insurance Group zurück, nachdem sich der Finanzchef (CFO) Pierre Wauthier 2013 das Leben genommen hatte. Ackermann war dem Vorwurf Wauthiers Familie ausgesetzt, er habe auf den CFO übermässig viel Druck ausgeübt und ihn in den Selbstmord getrieben.

Hinterlassenschaft: 1'000 Rechtsfälle

Und auch in der Deutschen Bank offenbart sich Ackermanns Hinterlassenschaft zunehmend als langfristiges Risiko: Die Bank ist aufgrund ihres Gebarens vor der Finanzkrise in rund 1'000 Rechtsfälle verwickelt, die substanzielle finanzielle Folgen in der Höhe mehrere Milliarden Euro haben könnten.

Die Deutsche Bank ist in jeden internationalen Finanzskandal verwickelt, der in den vergangenen zwei Jahren aufgedeckt wurde, seien es die Manipulationen des Libor oder von Devisenkursen.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat darum jüngst einen Bonus-Stopp für das Top-Management verordnet. Auch Ackermann muss auf bislang zurückgehaltene Boni von 2011 weiterhin warten.

Ethisch-moralische Grundsätze verloren

Offenbar aber hat der 66-jährige Rheintaler dies alles hinter sich gelassen. Schwierig werde es nur, wenn man mit sich und seiner Arbeit nicht im Reinen sei. Wenn man etwa mit einem grossen Bilanzverlust oder einer Fehlinvestition abtrete. «Ohne Bitterkeit zurückschauen können – das ist wichtig», so Ackermann.

Etwas Kritik klingt dann doch noch an, etwa wenn er über die Verantwortung für die 2008 ausbrochene Finanzkrise spricht. «Problematisch wird es, wenn vor lauter Kampf und Wettbewerb ethisch-moralische Grundsätze verloren gehen», sagt er. Das sei in der Finanzindustrie in den Jahren vor der grossen Krise «leider» teilweise der Fall gewesen. Allerdings hatte man damals nie den Eindruck, dass nun die Deutsche Bank unter Ackermann sich anders als die anderen Akteure verhielt.

Geläutert oder unbelehrbar?

Zur Erinnerung: Ackermann war auch nach Ausbruch der Finanzkrise jener Bankenmanager, der Eigenkapitalrenditen von 25 Prozent als Industriestandard ausgab und damit die Risikokultur weiter befeuerte. Jetzt sagt er geläutert, das gesamte System sei auf dem falschen Weg gewesen.

Das sei auch damals im Vorstand der Deutschen Bank durchaus diskutiert worden, und man sei sich einig gewesen, dass das Boni-System «jeden Bezug zur Realität verloren hatte», sagt er. Schade nur, dass die Öffentlichkeit zu jener Zeit davon nichts erfuhr.

Schneller Untergang

«Aber ein Problem zu erkennen, ist etwas anderes, als zu versuchen, es als Einzelner zu ändern. Da können Sie schnell untergehen.» Das sagt Ackermann, der während seiner Zeit als Chef der Deutschen Bank immer wieder wegen der Höhe seiner persönlichen Bezüge kritisiert worden war.