Wohneigentum wird mit Steuerreform attraktiver

Mit der an der Urne beschlossenen Abschaffung des Eigenmietwerts wird der Besitz und der Kauf von Wohneigentum attraktiver, lautet die Einschätzung des Immobilienmarkt-Experten der SMG Swiss Marketplace Group. Haupttreiber für die Marktentwicklung werden aber weiterhin Haupttreiber für weitere Preisentwicklungen die Themen Zuwanderung, Zinsniveau und der Knappheit an Bauland bleiben.

Laut dem von ImmoScout24 und dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI erstellten Index sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im September erneut gestiegen. Die Angebotspreise zogen um durchscnittlich 0,5 Prozent an. Das Preisniveau für Einfamilienhäuser ist dagegen wie bereits im Vormonat unverändert geblieben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Trotz der wirtschaftlich unsicheren Lage würden viele Anbieterinnen und Anbieter weiterhin positiven Spielraum für steigende oder zumindest stabile Immobilienpreise sehen.

(Grafik: ImmoScout24)

Regional fällt das Bild unterschiedlich aus. Die deutlichsten Preissteigerungen bei angebotenen Eigentumswohnungen gegenüber dem Vormonat verzeichneten die Ostschweiz (+1,3 Prozent) sowie die Zentralschweiz (+1,2 Prozent), in beiden Fällen begleitet von einem steigenden Angebotsvolumen, wie es weiter heisst. Aber auch das Mittelland legte mit +0,7 Prozent spürbar zu. Im Tessin (+0.2 Prozent) gab es einen leichten Anstieg und einen leichten Rückgang in der Grossregion Zürich (-0,1 Prozent). Ein klares Minus zeigte sich demnach einzig in der Nordwestschweiz (minus 1.3 Prozent).

Demgegenüber gab es im Markt für Einfamilienhäuser einen Rückgang in fast allen Regionen. Die Spanne reicht von -1.8 Prozent in der Zentralschweiz bis -0,2 Prozent in der Region Nordwestschweiz. In der Ostschweiz stiegen die Angebotspreise hingegen mit 2,9 Prozent deutlich.

Vorteil für hohen Eigenkapital-Anteil

Die Folgen der Abschaffung des Eigenmietwertes wird von den Experten für Käuferinnen und Käufer als Chance gesehen. Für Eigenheimbesitzer sinke die Steuerlast und Wohneigentum werde als Ganzes attraktiver.

«Besonders profitieren werden durch die kommende Gesetzesänderung Haushalte mit höherem Eigenkapital-Anteil und geringer Hypothekarlast», sagt Martin Waeber, Managing Director Real Estate bei SMG. «Dank der zukünftigen Regelung für Ersterwerbende, dass während den ersten zehn Jahren Hypothekarzinsen nach wie vor steuerlich abgezogen werden können, bleibt das Eigenheim aber auch für erstmalige Käuferinnen und Käufer weiterhin attraktiv».

Vor allem neue und neuwertige Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser dürften preislich stärker zulegen, so seine Erwartung. «Bei älteren Liegenschaften mit viel Sanierungsbedarf kann sich die Preisentwicklung ab Inkrafttreten der neuen Regelung im Jahr 2028 hingegen verlangsamen, da Unterhaltskosten dann nicht mehr steuerlich absetzbar sein werden.»

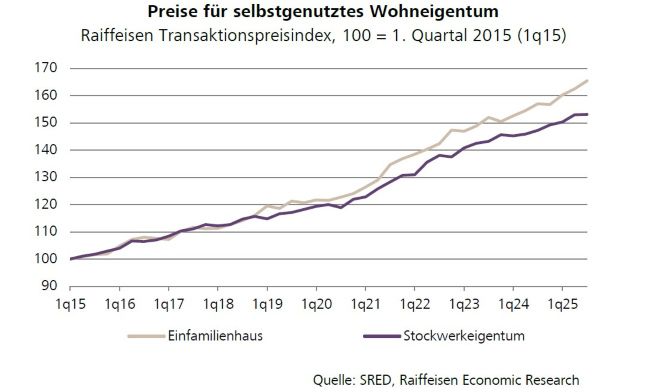

Transaktionspreise zeigen anderes Bild

Auffällig ist hier die Diskrepanz zwischen den Angebotspreisen und dem von Raiffeisen auf Basis tatsächlicher Verkäufe erstellten Transaktionspreisindex. Diese weist für Einfamilienhäuser im dritten Quartal einen Preisanstieg um 1,8 Prozent aus und für Stockwerkeigentum um 0,1 Prozent. Verglichen mit den Vorjahreswerten kosten Einfamilienhäuser damit nun 5,4 Prozent und Stockwerkeigentum 4,0 Prozent mehr.

«Die Preisdynamik beim selbstgenutzten Wohneigentum hat sich zuletzt nicht mehr beschleunigt, sie bleibt aber weiterhin sehr stark», sagt Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile. «Die bis auf absehbare Zeit tiefen Zinsen sorgen dafür, dass in den eigenen vier Wänden viel geringere Wohnkosten anfallen als in einer Mietwohnung. Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt damit hoch.»

Im Vorjahresvergleich wiesen bei Einfamilienhäuser die Region Bern (+7,5 Prozent) und der Südschweiz (+7,4 Prozent) die stärksten Preisanstiege auf. Weniger stark war das Wachstum in der Westschweiz (+3,9 Prozent) und der Nordwestschweiz (+1,8 Prozent)

Beim Stockwerkeigentum legten die Preise in der Innerschweiz (+5,3 Prozent) sowie in der Ostschweiz (+4,1 Prozent) am stärksten zu. In der Nordwestschweiz (-0,2 Prozent) sind sie leicht gesunken.