Raiffeisen: BIP-Wachstum bleibt abhängig von Zuwanderung

Die eingetrübten Erwartungen für die Weltwirtschaft, die US-Konjunktur und die EU-Länder belasten auch den Ausblick für die Schweizer Wirtschaft. Insbesondere in den Handelsbeziehungen mit den USA, dem zweitwichtigsten Handelspartner der Schweiz, bestünden weiterhin erhebliche Risiken, die für anhaltende Unsicherheit bei den Exportunternehmen sorgten, schreiben die Volkswirte von Raiffeisen in ihrer halbjährlichen Konjunkturprognose.

Die Verhandlungen würden schleppend verlaufen, und auch US-Zölle auf die bislang verschonte Pharmabranche seien jederzeit möglich. «Wir erwarten einen höheren durchschnittlichen Zollsatz», sagte Chefökonom Fredy Hasenmaile an einem Web-Call am Dienstag. «Der Markt unterschätzt, dass es Trump um höhere Zolleinnahmen geht und nicht um reziproke Zölle.»

«Auch wenn Präsident Trumps Rundumschlag bei den Zöllen weniger gravierend ausfallen sollte als befürchtet, lähmt die Ungewissheit die Industrie, und die Konjunktur verliert im zweiten Halbjahr auch deswegen an Schwung», fügte er hinzu.

Einbruch nach Vorzieheffekten

Die Vorzieheffekte und die Unsicherheit hätten im ersten Halbjahr ihren Tribut gefordert. Das lasse sich an der Schweizer Wirtschaftsaktivität ablesen. Nach einem starken Anstieg im ersten Quartal durch Vorzieheffekte habe es danach einen Einbruch bei der Wirtschaftsaktivität gegeben. Der Wert ist auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten abgestürzt.

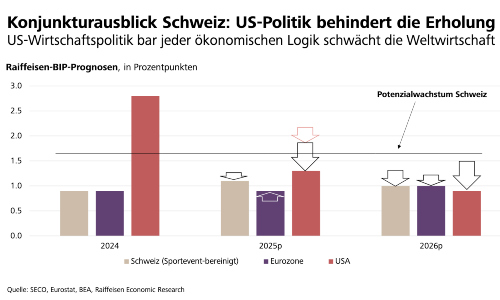

Für das laufende und das kommende Jahr rechnen die Ökonomen von Raiffeisen nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1,1 bzw. 1,0 Prozent. Im Dezember 2024 war für 2025 noch ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet worden.

«Die Rückkehr zum Potenzialwachstum von rund 1,5 Prozent verzögert sich damit weiter», führt Hasenmaile aus. Mit der Erwartung lege man am unteren Ende der Prognosen-Spanne und nehme eine eher konservative Position ein.

Insbesondere die Industrieunternehmen würden auf Basis der Einkaufsmanagerindizes eine schlechte Geschäftslage melden. Positiver und auf einem Wachstumspfad seien die eher binnenorientierten KMU-Unternehmen. Bei Exportorientierten würde ein Grossteil etwa eine rückläufige Nachfrage aus Deutschland verbuchen, und nur etwa 20 Prozent rechneten mit einer Verbesserung.

Reallohnwachstum stützt Kaufbereitschaft

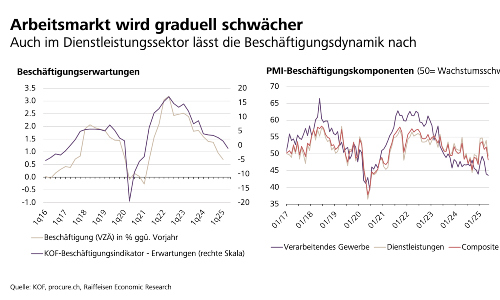

Der Dienstleistungssektor habe sich rund 10 Monate lang im positiven Bereich bewegt, liege er aber nun mit einem PMI-Wert von unter 50 Punkten unterhalb der Wachstumsschwelle.

Der Konsum in der Schweiz werde gestützt durch Lohnzuwächse und die tiefe Inflation. Das habe zu Reallohnwachstum geführt und stütze die Kaufbereitschaft. Dem steht eine Abschwächung am Arbeitsmarkt entgegen.

Schwächeres Beschäftigungswachstum

Die durchzogenen Erwartungen schlagen sich auf dem Arbeitsmarkt nieder. So habe sich der Kof-Beschäftigungsindikator abgeschwächt. Auch die Umfragen zum Personalaufbau würden nach unten zeigen. Das deute auf ein abnehmendes Beschäftigungswachstum, und die Arbeitslosenquote werde saisonbereinigt ansteigen.

«Bisher hat die schlechte Lage in der Industrie den Dienstleistungssektor kaum in Mitleidenschaft gezogen», sagt der Ökonom. «Doch auch der bislang robuste Binnenmarkt könnte im weiteren Jahresverlauf auf die Probe gestellt werden.»

Hohe Hürde für Negativzinsen

Insgesamt gesehen würde der Zollstreit für die Schweiz die Rückkehr zum Potenzialwachstum verhindern. «Die Zollproblematik bleibt der Elefant im Raum.»

Bei den SNB-Zinsen verweist auch Hasenmaile auf die Aussage: «Null ist nicht negativ» «Wir gehen nicht davon aus, dass die SNB den Schritt in den negativen Bereich wagen dürfte.» Das sei eine höhere Hürde, da braucht es noch etwas mehr.

Im Ausland mehr Spielraum für Zinssenkungen

Der starke Franken bestimme die Zinspolitik mit. Hier habe die Dollar-Schwäche zum Euro geholfen.

In der Eurozone und den USA seien weitere Senkungen zu erwarten, und hier gebe es noch Spielraum. Für die Europäische Zentralbank rechnet er jedoch im Juli mit Stillstand.

Wirtschaftsleistung pro Kopf sinkt

Zwei weitere Jahre mit nur moderatem Wachstum würden für die Schweiz bedeuten, dass die Wirtschaftsleistung pro Kopf erneut sinken werde. Die Schweiz bleibe in einer Phase, in der die Wirtschaft primär in die Breite wächst – sprich nur noch mit dem Bevölkerungswachstum Schritt hält.

Für 2025 rechnet Hasenmaile mit einem Bevölkerungswachstum um 0,9 Prozent und im kommenden Jahr um 0,8 Prozent. «Die Nettozuwanderung ist abhängig vom hiesigen Arbeitsmarkt und der Entwicklung in der EU.»

Regionale Unterschiede

Dabei würden auch viele strukturelle Faktoren eine Rolle spielen, und es gebe grosse regionale Unterschiede. Die Raiffeisen-Experten haben hier die eine Unterteilung in bevölkerungsgetriebene Branchen wie etwa Detailhandel, Schulen oder Gesundheitswesen vorgenommen sowie in davon autonome Branchen wie Industrie, Wissensbasierte Dienstleistungen (z.B. IT) oder Tourismus.

Während der autonome Sektor in vielen Regionen stagniert oder teils sogar schrumpft, würde er sich in anderen deutlich positiver entwickeln. So habe die Stadt Zürich über 40 Prozent zum autonomen Wachstum beigetragen, vor allem dank Dienstleistungen aus den Sektoren IT und Unternehmensberatung. Die Zentralschweiz und auch Regionen in der Westschweiz wie Nyon, Rolle–Saint-Prex oder Renens–Ecublens würden dynamisch wachsen und der Deindustrialisierung trotzen.

Insgesamt habe aber Wachstumsanteil der autonomen Segmente abgenommen.