Was wäre wenn? – Soll der Bund auch die UBS retten?

Was sollte der Bundesrat tun, wenn in einigen Jahren oder Jahrzehnten (hoffentlich nie) die Grossbank UBS in eine schwere Krise geraten würde? Genau zu diesem hypothetischen, aber nicht unmöglichen Szenario hat das vor gut zehn Jahren von CEO Stefan Lang gegründete Research-Institut Connect4B.net im Rahmen seines monatlichen Business- und Banken-Monitor eine Spezialumfrage durchgeführt.

Die Ergebnisse sind im Umfeld der vom Bundesrat Anfang Juni präsentierten Massnahmen zur Entschärfung des Too-big-to-fail-Problems (TBTF) systemrelevanter Banken ein interessanter Gradmesser der Stimmung in Unternehmenskreisen.

Kann eine Grossbank wie ein normales Unternehmen abgewickelt werden?

Die Umfrage wurde online in der zweiten Mai-Hälfte erhoben und basiert auf den Antworten von 325 vermögenden Unternehmern aus der Schweiz sowie 900 Teilnehmern aus Deutschland, Grossbritannien und Frankreich (mit einem aus unternehmerischer Tätigkeit erwirtschafteten freien Anlagevermögen von mehr als 3 Millionen Euro).

Das Spezialthema wurde nur den Schweizer Unternehmern unterbreitet.

Für den Fall, dass die letzte Schweizer Grossbank in eine ernste Krise geraten sollte, bevorzugen zwei Fünftel der Befragten die Variante, dass die UBS wie ein normales Unternehmen restrukturiert oder in einem Konkursverfahren liquidiert werden kann.

Ordnungspolitik und die Wirklichkeit

Das wäre auch ordnungspolitisch die wenig schlechteste Variante; bekanntlich wurde sie jedoch im Fall der CS vom Bundesrat im März 2023 verworfen, obschon die Finma den beiden Schweizer Grossbanken noch im März 2022 attestiert hatte, «Fortschritte bei der globalen Resolvability (Abwickelbarkeit)» erzielt zu haben, und deren Notfallpläne explizit als umsetzbar erachtete.

Mit dem bundesrätlichen Entscheid büssten die Schweizer TBTF-Regeln an Glaubwürdigkeit ein. Denn die Vorkehrungen im Bereich Organisation, operativer Abläufe, Liquiditäts- und Notfallplanung bildeten einen wichtigen Teil davon. Sie sollten eine Sanierung oder geordnete Abwicklung (Resolution) einer Bank in einer Krise erlauben und zugleich die Weiterführung volkswirtschaftlich wichtiger Funktionen gewährleisten, ohne dass staatliche Beihilfe geleistet werden muss.

Zurück zur Umfrage: Nur 24 Prozent sehen den Bundesrat in der Pflicht, dass dieser (wie schon bei der UBS 2008 und Credit Suisse 2023) eingreifen und das Institut finanziell stabilisieren soll.

Könnte das Finanzsystem einen UBS-Untergang verkraften?

Bei der Frage, was ein Scheitern der UBS für die Stabilität des Schweizer Finanzsystems bedeutet, sind die Meinungen geteilt. 43 Prozent gehen davon aus, dass ein Ausfall das ganze System gefährden könnte, 35 Prozent gehen zwar von schwerwiegenden, aber beherrschbaren Folgen aus – und 10 Prozent sind sogar der Ansicht, dass das System einen Ausfall der UBS problemlos verkraften könnte.

Aufschlussreich ist auch die Einschätzung der Krisenkompetenz des Bundesrats. Immerhin gibt eine knappe Mehrheit von 53 Prozent an, sehr oder etwas zuversichtlich zu sein, dass die Landesregierung eine grosse Bankenkrise wirklich meistern könnte. 40 Prozent sind diesbezüglich hingegen skeptisch.

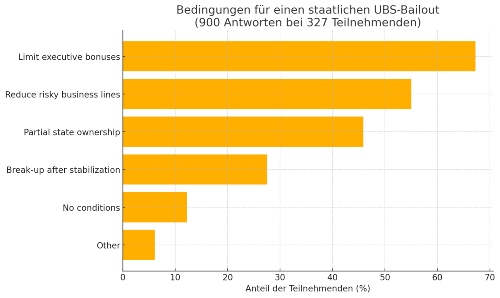

Grosse Mehrheit für Auflagen bei Vergütungen und Boni der Führungskräfte

In Krisen immer umstritten ist die Frage, welche Auflagen gelten sollen, wenn der Staat Steuergelder einsetzt, um eine Bank zu retten. Am meisten Anklang (71 Prozent) findet die Bedingung, die Boni und Vergütungen der Führungskräfte zu begrenzen. Ebenfalls eine Mehrheit findet mit 67 Prozent die Forderungen nach einer Rückzahlung von vom Verwaltungsrat bereits bezogenen Gehältern und Boni (Clawback) sowie nach einer Reduktion riskanter Geschäftsbereiche (57 Prozent). Für eine staatliche Beteiligung bzw. für eine Zerschlagung der Bank sprechen sich 28 bzw. 25 Prozent aus.

Quelle: Connect4B.net

Die Ergebnisse liegen mehr oder weniger in der Bandbreite, die man bei einem solchen fiktiven und komplexen Szenario – dem Untergang der letzten Schweizer Grossbank – erwarten würde. Aus Sicht von Stefan Lang hat sich die Spezialumfrage dennoch gelohnt: «Was bislang nur vermutet wurde, wird durch die Ergebnisse nun empirisch bestätigt.»

US-Zollpolitik: Weniger betroffen als andere europäische Länder

Ein zweites Spezialthema der Umfrage widmet sich der US-Zollpolitik. Immerhin 60 Prozent der Schweizer Unternehmen geben an, bisher im eigenen Betrieb keine Auswirkungen zu spüren, mehr als ein Viertel ist aber indirekt über Lieferanten oder Preise tangiert. Die Schweizer Unternehmen sind mit gut 3 Prozent deutlich weniger direkt betroffen als die Kollegen in Frankreich (12 Prozent) oder Grossbritannien (6 Prozent) – deren Meinung dazu ebenfalls ermittelt wurde.

Passend auch der Befund, dass 47 Prozent auf die Frage, wie die Stimmungslage in der eigenen Branche nach der neuen US-Zollpolitik aussieht, mit «ruhig» antworten, und 28 Prozent sich auf gar keine Antwort festlegen möchten.

In der inhaltlichen Ablehnung der US-Zollpolitik ist man sich allerdings mit den anderen europäischen Ländern einig. Für 63 Prozent der Schweizer Unternehmer verursacht sie mehr Schaden, als sie Nutzen stiftet; nur knapp 10 Prozent befürworten sie mit der Begründung Schutz der US-Industrie.