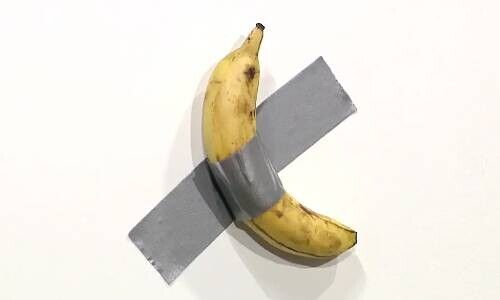

Der Schweizer Finanzplatz – alles Banane?

«Ab heute trägt der Bund und damit die Steuerzahlenden kein Risiko mehr in Bezug auf die Staatsgarantie», kommentierte Finanzministerin Finanzministerin Karin Keller-Suter den Entscheid der UBS vom vergangenen Freitag. Die Grossbank war zum Schluss gekommen, dass die Verlustgarantie auf Papieren der im März übernommenen Credit Suisse (CS) nicht mehr notwendig ist.

Auf das Notrecht brauche es nicht weiter, erklärte die Bundesrätin – was wohl auch Signal an Öffentlichkeit und die Märkte gedacht war, dass das Land die heisse Phase der Zwangsübernahme bereits hinter sich hat.

Noch mehr Aktivität erwartet

Doch genau das dürfte sich als Wunschdenken erweisen. Bereits am (gestrigen) Sonntag machte eine Ankündigung des Schweizerischen Anlegerschutzvereins (SAV) die Runde, wonach die Organisation die Übernahme der CS durch die UBS am heutigen Montag vor dem Zürcher Handelsgericht einklagen will. Die Vereinigung vertritt nach eigenen Aussagen mehr als 500 Investoren, die aufgrund des tiefen Übernahmepreises der CS Geld verloren haben.

Sie gesellen sich zu den rund 1’000 Geschädigten, die den von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) angeordneten Abschreiber auf CS-Pflichtewandelanleihen (AT1) im Umfang als fast 16 Milliarden Dollar als unrechtmässig empfinden und auf Schadenersatz drängen. Für die kommenden Tage haben Rechtsvertreter jener Investoren weitere Schritte angekündigt. Zum Courant normal überzugehen, wir da nicht so einfach sein.

Angelsächsische Polemik?

Umso mehr, als gerade dies im Ausland für Irritationen sorgt. Die Agentur «Bloomberg» (Artikel bezahlpflichtig) stellte unlängst in einem lesenswerten Beitrag fest, dass das man hierzulande in aller Stille wieder dazu übergegangen sei, Geld zu verdienen. Noch deutlicher äusserte sich ein Kommentator in der britischen Zeitung «Financial Times» (ebenfalls hinter Paywall). Es müsse sich zeigen, ob das Land eine Bananenrepublik sei – oder doch ein Aushängeschild der Redlichkeit, schrieb dieser Agentur «Bloomberg». Beide Aussagen waren explizit auf den Untergang der Credit Suisse (CS) gemünzt.

Die Schweiz, eine Bananenrepublik? Der hierzulande typische Reflex auf solche Vorwürfe besteht darin, diese als gezielte, amerikanisch-britische Polemik abzutun. Schliesslich steht der Schweizer Finanzplatz in einem harten Wettbewerb mit der New Yorker Wall Street und der Londoner «City».

Doch zuweilen ist auch ein erfolgreicher Akteur – die Schweiz ist weiterhin weltgrösster Offshore-Finanzplatz – gut beraten, seine Sinne für die Aussenwahrnehmung zu schärfen. Dies umso mehr, wenn von dieser Perspektive stichhaltige Argumente kommen.

Bloss in Ruhe lassen

So ist es tatsächlich erstaunlich, wie schnell die Entrüstung über die neuerliche Rettungsaktion für eine Schweizer Grossbank leiser geworden ist. Das Parlament hat zwar dem Zwangsübernahme der CS noch keinen Segen erteilt. Das zur Rettung der CS das Wettbewerbsrecht ausgehebelt wurde, und dass die nun viel grössere UBS ein Eigenmittel-Moratorium bis 2029 erhalten hat, vermag in Bundesbern aber kaum mehr aufzuregen.

Man solle die CS in Ruhe mache lassen, hatte vergangenen Herbst der damalige Finanzminister Ueli Mauerer erklärt. Das im Nachhinein fatale Statement scheint sich inzwischen auf die UBS auszudehnen: Bund und Aufsicht haben der CS-Käuferin maximalen Spielraum verschafft, um die Zwangsübernahme zum Erfolg zu bringen.

Das und die auffällige Stille kommt dem UBS-Management sehr zupass, dass derzeit noch über der vollständigen Integration der CS brütet. Anlässlich der UBS-Semesterkonferenz am 31. August soll es dazu Neuigkeiten geben. Die Zeichen stehen dabei an der Wand. Bei der kombinierten Grossbank könnte rund 35’000 Stellen entfallen. In der Schweiz wird mit dem Wegfall von 12’000 Jobs gerechnet, sollte das Schweizer Geschäfts der CS in der UBS aufgehen.

Rauchende Pistole

Wie nun das Vorgehen des SAV zeigt, könnte der Zusammenschluss schon vor diesem Stichtag wieder ins Kreuzfeuer gelangen. Ausländische Kommentatoren – und natürlich die weltweit über 1’000 Kläger, die den Abschreiber als unrechtmässig anfechten – wittern hier eine «Smoking gun», also eine von der Tat noch rauchende Pistole.

Gemeint ist damit das Vorgehen von Bund und Finma. Laut der Too-big-to-fail-Regulierung brauchte es zwei Vorbedingungen, um die Pflichtwandler auszulösen: Eine Unterkapitalisierung der CS, kombiniert mit eine staatlichen Finanzspritze. Doch wie sowohl Finanzministerin Keller-Sutter wie auch die Finma-Führung bei der Rettungsaktion im März einräumten, war die CS nicht unterkapitalisiert, sondern hatte ein Liquiditätsproblem. Insofern war nur die Vorbedingungen der Staatshilfe erfüllt.

Laut Medienberichten war auch die CS-Rechtsabteilung noch Mitte März der Meinung, dass die Pflichtwandler unter den vorherrschenden Gegebenheiten nicht ausgelöst werden konnten.

Vom Gericht zur Offenlegung gezwungen

Das am 19. März inkraft gesetzte Notrecht änderte dies. Nun durfte die Finma die Pflichtwandelanleihen auch bei Liquiditätsproblemen auslösen, was dann auch geschah. Aus der Sicht der Investoren wie auch ausländischer Kommentatoren sieht es aber danach aus, als hätte der Bundesrat unvermittelt die Spielregeln geändert. Dass die Finma ihrerseits vom Bundesverwaltungsgericht im vergangenen Mai angewiesen werden musste, den Entscheid zum Abschreiber den Kläger zugänglich zu machen, wirft ebenfalls kein gutes Licht auf das Vorgehen von Bund und Aufsicht.

Das Bundesverwaltungsgericht hüllt sich nun seinerseits in Schweigen. Bei der Instanz ist nicht einmal in Erfahrung zu bringen, wann die Eingabefrist für Klagen endet. Und es ist gut möglich, dass die Richter in St.Gallen auf die Ergebnisse der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Übername warten, bevor sie ein Urteil fällen. Was den Verdacht eines Schweizer «Cover up» wohl weitere Nahrung verschafft.

«Es gibt kein Wirtschaften ohne Risiken»

Bundesrätin Keller-Suter sagte nun am Freitag zu den AT1-Papieren, dass die Möglichkeit der Wertlosstellung bei diesen Titeln in den Verträgen «klar geregelt» gewesen sei. Das habe zum Rendite- und Risikoprofil gehört. Natürlich täten ihr die Menschen leid, die hier Geld verloren haben. «Aber das sage ich auch als liberale Politikerin: Es gibt kein Wirtschaften ohne Risiken.»

Diese letzte Aussage könnte AT1-Investoren eventuell in den falschen Hals gehen. Jedenfalls war aus diesem Lager bereits zu vernehmen, dass die Aufhebung der Staatsgarantie für die UBS aufzeige, dass die Lage der CS gar nie so katastrophal war und die Finma vorschnell zum Abschreiber der Pflichtwandler geschritten sei. Allein, was diese Forderungen angeht, ist die Schweiz wohl noch weit von ein Strich unter dem CS-Debakel entfernt.