An dieser Billion Franken verdienen die Privatbanken richtig Geld

Mandate gelten als Wunderwaffen der Vermögensverwaltung, da sich dank ihnen gleich drei unangenehme Branchentrends kontern lassen: Die Regulation, weil in Mandaten genau festgelegt ist, was zulässig ist und was nicht. Die Digitalisierung, lassen sich die Angebote doch strukturieren und automatisieren. Und schliesslich der Preisdruck, weil sich damit eine Quelle wiederkehrender Gebühren öffnet.

Kein Wunder, suchen insbesondere die grossen Privatbanken wie die UBS, die Credit Suisse (CS) und Julius Bär die diskretionären sowie die Beratungsmandate in ihrer Auslage zu forcieren. Die Angebote werden mittlerweile für den Erfolg als so wichtig erachtet, dass die börsenkotierten Institute regelmässig über die Fortschritte damit Auskunft geben.

Die gesamte Kundschaft in Mandate zügeln

Mit diskretionär sind dabei jene Angebote gemeint, mit denen die Kunden die Verwaltungs ihrer Portefeuilles in einem Treuhand-Verhältnis delegieren; bei Beratungsmandaten behält der Kunde die Kontrolle, zahlt jedoch Gebühren für Vorschläge für die Vermögensverwaltung oder für die Risikoüberwachung. Im Rahmen des Dienstes «UBS Advice» etwa wird beides schon voll automatisiert angeboten.

Die UBS vermeldete im dritten Jahresviertel 2018 mit einem Mandate-Anteil in der globalen Vermögensverwaltung von 33,9 Prozent einen internen Rekord; die CS berichtete gleichzeitig über eine Steigerung der wiederkehrenden Gebühren in der konzernweiten Vermögensverwaltung von 366 Millionen Franken seit dem dritten Quartal 2015. Die Zürcher Konkurrentin Julius Bär wiederum kündigte vergangenen Sommer an, alle ihre Privatkunden in Beratungsmandaten binden zu wollen.

Zweistelliges Wachstum

Doch das alles sind Puzzleteile, die höchstens ein Indiz auf den Erfolg des Mandate-Business geben. Insofern einen Sprung nach vorne bedeutet deshalb die jüngste Studie der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) und der Boston Consulting Group (BCG) über die Aktivitäten der Investment Manager in der Schweiz. Der Report erfasst nicht nur das Schweizer Fondsgeschäft, sondern erstmals auch jenes mit Mandaten von reichen Privaten und Familiy-Office-Kunden.

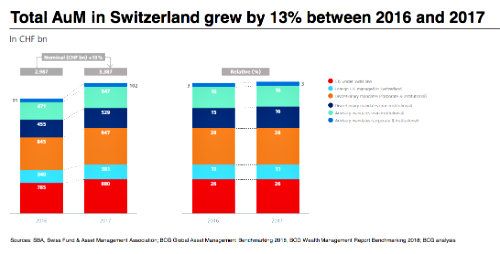

Das ist kein Pappenstiel. Die in diskretionären Mandaten für «nicht-institutionelle» Kunden verwalteten Vermögen beliefen Ende 2017 auf 529 Milliarden Franken – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Beratungsmandate wurden von den Studienautoren auf 547 Milliarden Franken geschätzt, wobei die Zunahme allerdings geringer ausfiel (siehe Grafik unten).

Den Börsen geschuldet

Unklar ist, wie hoch der Neugeld-Anteil in den Angeboten genau liegt. Insgesamt stiegen die in der Schweiz verwalteten Vermögen zwischen 2016 und 2017 um 13 Prozent; mehr als die Hälfte davon wird auf die Börsenentwicklung zurückgeführt.

In den diskretionären und beratenden Mandaten für Privatkunden kommen der Studie zufolge für die Vermögensverwaltungs-Branche mehr als 1 Billion Franken zusammen. Das ist viel Geld, das zudem relativ losgelöst von der Marktentwicklung fliesst und noch dazu die Bilanz nicht belastet. Klar, möchten nicht nur die Bär-Banker deutlich mehr davon.